文物建筑是人類文明的瑰寶,承載著豐富的歷史、文化和藝術價值。然而,這些歷經歲月洗禮的建筑結構,往往存在著電氣線路老化、用電設備不規范等問題,使得電氣火災成為其安全隱患的重要來源。為有效預防和控制文物建筑電氣火災,制定并嚴格執行《文物建筑電氣火災防控技術規范》(以下簡稱“規范”)至關重要。該規范不僅是保護文化遺產的重要法律保障,更是將現代科技與古老建筑相結合,實現文物建筑可持續發展的關鍵。

本文將圍繞《文物建筑電氣火災防控技術規范》展開深入探討,分析其必要性、核心內容、關鍵技術以及未來發展趨勢,旨在強調規范的重要性,并為文物建筑電氣安全管理提供參考。

一、規范的必要性:文物保護的時代呼喚

文物建筑電氣火災的破壞性是巨大的,不僅會造成珍貴文物的損毀,還會危及人員安全,甚至可能引發連鎖反應,造成無法挽回的損失。究其原因,主要體現在以下幾個方面:

建筑結構特殊性: 文物建筑多為磚木結構,易燃性高,火勢蔓延速度快。一旦發生電氣火災,火焰極易通過木構件、灰塵等媒介迅速擴散,造成大面積燒毀。

電氣系統老化: 許多文物建筑的電氣線路安裝年代久遠,絕緣老化、載流量不足等問題普遍存在。長時間運行易導致短路、過載等故障,引發火災。

用電設備不規范: 隨著社會發展,文物建筑內部逐漸增加了照明、安防、監控等用電設備,但由于缺乏統一規劃和管理,私拉亂接、超負荷用電等現象時有發生,增大了火災風險。

安全管理薄弱: 部分文物管理單位對電氣安全重視程度不夠,缺乏專業的電氣安全管理人員,日常維護保養不到位,應急處置能力不足。

鑒于上述問題的嚴重性,制定《文物建筑電氣火災防控技術規范》勢在必行。該規范能夠為文物建筑電氣安全管理提供明確的標準和指導,規范電氣設計、安裝、使用和維護,從而有效預防和控制電氣火災的發生。

二、規范的核心內容:全方位的防控體系

《文物建筑電氣火災防控技術規范》涵蓋了電氣火災防控的各個環節,構建了一個全方位的防控體系。其核心內容主要包括以下幾個方面:

電氣設計規范:

安全等級劃分: 根據文物建筑的重要程度和火災風險等級,進行安全等級劃分,并據此確定電氣系統的安全要求。

線路選擇與敷設: 選用符合國家標準的阻燃電纜,采用合理的敷設方式,避免線路裸露和機械損傷。

保護裝置配置: 合理配置漏電保護器、過載保護器、短路保護器等,及時切斷故障電路,防止火災蔓延。

接地系統設置: 建立可靠的接地系統,防止電氣設備漏電,確保人員安全。

電氣安裝規范:

專業資質要求: 電氣安裝人員必須具備相應的專業資質,確保施工質量符合規范要求。

施工工藝標準: 嚴格執行電氣安裝的工藝標準,避免線路連接不良、絕緣損壞等問題。

隱蔽工程驗收: 對隱蔽工程進行嚴格驗收,確保電氣線路的安全性和可靠性。

電氣使用規范:

用電安全管理: 建立健全用電安全管理制度,規范用電行為,杜絕私拉亂接、超負荷用電等現象。

定期安全檢查: 定期進行電氣安全檢查,及時發現和處理安全隱患。

用電設備維護: 對用電設備進行定期維護保養,延長設備使用壽命,降低故障率。

禁止使用大功率電器: 嚴格控制文物建筑內部使用大功率電器,避免線路過載。

消防安全規范:

消防設備配置: 配置必要的消防設備,如滅火器、火災報警器、消防栓等,并定期進行維護保養。

消防安全培訓: 對文物管理人員和工作人員進行消防安全培訓,提高消防意識和應急處置能力。

應急預案制定: 制定完善的電氣火災應急預案,明確疏散路線和處置流程。

三、關鍵技術應用:科技賦能文物保護

隨著科技的不斷發展,許多先進技術被應用到文物建筑電氣火災防控中,有效地提升了安全水平。關鍵技術主要包括以下幾個方面:

智能監控技術:

電氣火災監控系統: 實時監測電氣線路的電流、電壓、溫度等參數,及時發現異常情況并報警。

視頻監控系統: 對文物建筑內部進行實時視頻監控,及時發現火災隱患和異常行為。

無線傳感網絡: 通過無線傳感器采集文物建筑內部的溫度、濕度、煙霧等信息,實現早期預警。

預警技術:

電纜溫度在線監測: 利用光纖傳感技術或無線溫度傳感器實時監測電纜溫度,及時發現過熱現象。

絕緣監測技術: 對電氣線路的絕緣狀況進行實時監測,及時發現絕緣老化和損壞。

早期火災探測技術: 采用火焰探測器、煙霧探測器等早期火災探測技術,實現火災的早期發現和預警。

滅火技術:

氣體滅火系統: 采用惰性氣體或化學氣體滅火劑,快速滅火,對文物建筑的損傷較小。

細水霧滅火系統: 利用細水霧冷卻降溫,抑制火勢蔓延,節約用水。

智能滅火機器人: 在復雜環境下進行滅火作業,減少人員傷亡。

大數據分析技術:

歷史數據分析: 分析歷史火災數據和電氣設備運行數據,識別高風險區域和設備,制定針對性的防控措施。

預測性維護: 基于大數據分析,預測電氣設備故障發生的可能性,提前進行維護保養,降低故障率。

四、未來發展趨勢:智能化、精細化、可持續化

未來,《文物建筑電氣火災防控技術規范》的發展趨勢將主要體現在以下幾個方面:

智能化: 進一步加強智能監控、預警和滅火技術的應用,構建智能化的電氣火災防控體系,實現自動化監測、預警和處置。

精細化: 根據不同類型文物建筑的特點,制定更加精細化的防控措施,提高防控的針對性和有效性。

可持續化: 采用節能環保的電氣設備和技術,降低能源消耗,減少對文物建筑的破壞,實現可持續發展。

標準化: 進一步完善《文物建筑電氣火災防控技術規范》,使其更加全面、規范和可操作,為文物建筑電氣安全管理提供更加可靠的保障。

信息化: 建立文物建筑電氣安全信息管理平臺,實現信息的共享和交流,提高管理效率和水平。

五、結語:守護歷史,責任在肩

《文物建筑電氣火災防控技術規范》是保護文化遺產的重要保障,是實現文物建筑可持續發展的關鍵。我們應充分認識到其重要性,嚴格執行規范,加強管理,應用先進技術,不斷提升文物建筑電氣安全水平。只有這樣,才能真正守護好這些歷史的瑰寶,讓它們在安全的環境中繼續傳承和發展,為后人留下寶貴的文化遺產。

公司資質

公司資質 檢測報告

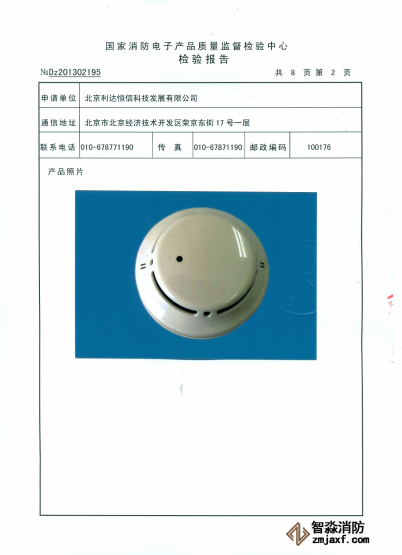

檢測報告 檢測報告

檢測報告 環境管理體系證書

環境管理體系證書 質量管理體系證書

質量管理體系證書

蘇公網安備32058102002152號

蘇公網安備32058102002152號